-

【大谷翔平】【ドジャース】ドジャース対ブレーブス 山本由伸先発 9/17 【野球実況】

【大谷翔平】【ドジャース】ドジャース対ブレーブス 山本由伸先発 9/17 【野球実況】PR -

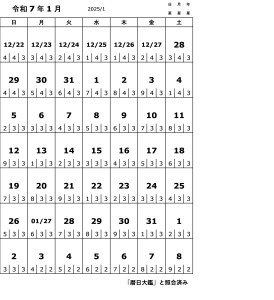

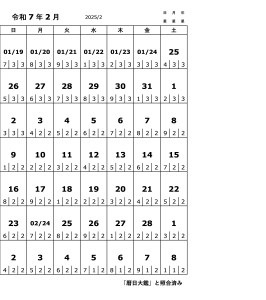

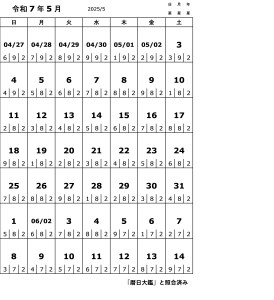

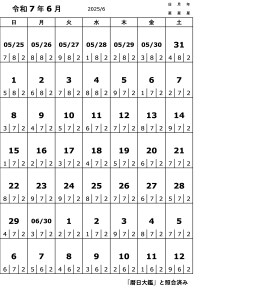

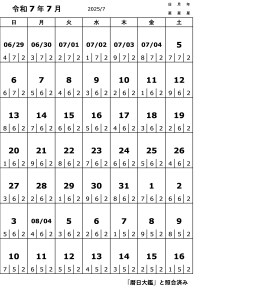

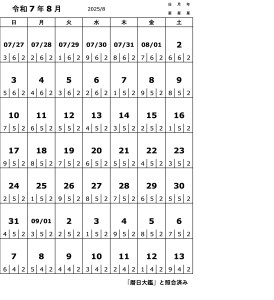

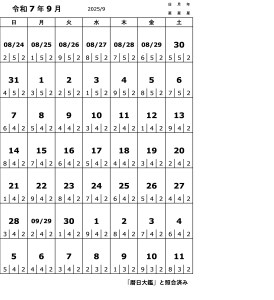

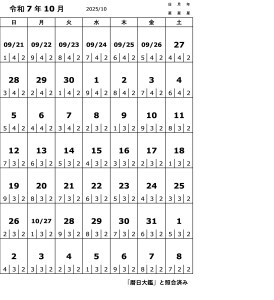

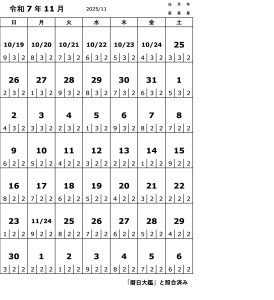

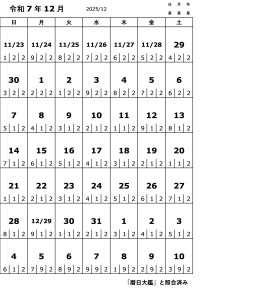

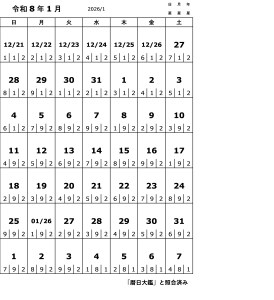

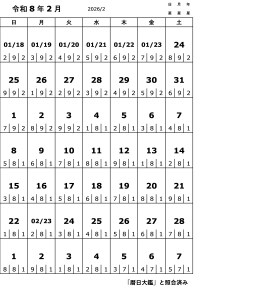

令和7年1月~令和8年3月 九星暦 暦日大鑑と照合済み

令和7年1月~令和8年3月 九星暦 暦日大鑑と照合済み

-

「葉隠」は、生きるか死ぬかというときに、死ぬことをすすめている

「葉隠」は、生きるか死ぬかというときに、死ぬことをすすめている

すなわち、「葉隠」にしろ、特攻隊にしろ、一方が選んだ死であり、一方が強いられた死だと、厳密にいう権利はだれにもないわけなのである。問題は一個人が死に直面するというときの冷厳な事実であり、死にいかに対処するかという人間の精神の最高の緊張の姿は、どうあるべきかという問題である。

そこで、われわれは死についての、もっともむずかしい問題にぶつからざるをえない。われわれにとって、もっとも正しい死、われわれにとってみずから選びうる、正しい目的にそうた死というものは、はたしてあるのであろうか。いま若い人たちに聞くと、ペトナム戦争のような誤った目的の戦争のためには死にたくないが、もし正しい国家目的と人類を救う正しい理念のもとに強いられた死ならば、喜んで死のうという人たちがたくさんいる。これは 戦後の教育のせいもあるが、戦争中誤った国家目的のために死んだあやまちを繰り返すまいという考えが生まれて、今度こそはみずから正しいと認めた目的のため以外には死ぬまいという教育 が普及したせいだと思われる。

しかし、人間 が国家の中で生を営む以上、そのような正しい目的だけに向かって自分を限定することができるであろうか。またよし国家を前提にしなくても、まったく国家を超越した個人として生きるときに、自分一人の力で人類の完全に正しい目的のための死というものが、選び取れる機会があるであろうか。そこでは死という絶対の観念と、正義という地上の現実の観念との齟齬が、いつも生ぜざるをえない。そして死を規定するその目的の正しさはまた歴史によって十年後、数十年後、あるいは百年後、二百年後には、逆転し訂正されるかもしれないのである。

「葉隠」は、このような煩瑣(はんさ)な、そしてさかしらな人間の判断を、死とは別々に置いていくということを考えている。なぜなら、われわれは死を最終的に選ぶことはできないからである。だからこそ「葉隠」は、生きるか死ぬかというときに、死ぬことをすすめているのである。それはけっして死を選ぶことだとは言っていない。なぜならば、われわれにはその死を選ぶ基準がないからである。われわれが生きているということは、すでに何ものかに選ばれていたことかもしれないし、生がみずから選んだものでない以上、死もみずから最終的に選ぶことができないのかもしれない。

『葉隠入門』三島由紀夫 (新潮文庫) 20240916 P89 -

素浪人月影兵庫Ⅱ 第8回 「女の影がゆれていた」※ 期限 9月16日 まで

素浪人月影兵庫Ⅱ 第8回 「女の影がゆれていた」※ 期限 9月16日 まで

素浪人月影兵庫Ⅱ 第9回 「親なし狐が鳴いていた」※ 期限 9月16日 まで

素浪人月影兵庫Ⅱ 第10回 「空家に花が咲いていた」※ 期限 9月16日 まで

素浪人月影兵庫Ⅱ 第101回 「見当違いもひどかった」※ 期限 9月19日まで -

ヤングなでしこがスペインを圧倒!! 米田弾で前回決勝の雪辱果たしてU-20女子W杯4強入り

ヤングなでしこがスペインを圧倒!! 米田弾で前回決勝の雪辱果たしてU-20女子W杯4強入り

プロフィール

HN:

yymm77

性別:

非公開